こだわりの6つの性能

耐震について

耐震について

地震で倒壊する家をなくしたい

構造計算による耐震等級3

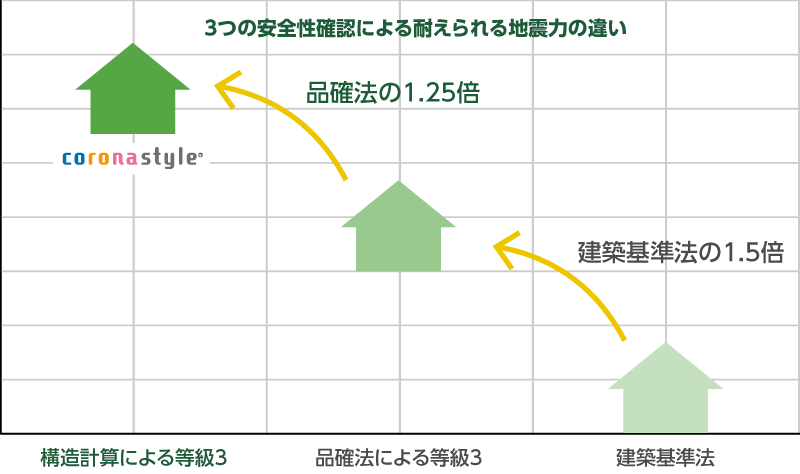

耐震等級とは、2000年に施工された「住宅の品質確保の促進に関する法律」の中の性能表示制度により、等級に応じて定める地震力に対して、「損傷防止」、「倒壊等防止」という2つの目標が達成できるような構造躯体の強さが確保されているかどうかを評価するためのものです。等級が高くなるほど、より大きな地震力に耐える住宅であることを表しています。「損傷防止」とは、数十年に一度は起こりうる(一般的な耐用年数の住宅では遭遇する可能性は高い)大きさの地震力に対して、大規模な工事が伴う修復を要するほどの著しい損傷が生じないようにすることです。「倒壊等防止」とは、数百年に一回は起こりうる(一般的な耐用年数の住宅でも遭遇する可能性は低い)大きさの地震力に対して、損傷は受けても、人命が損なわれるような壊れ方をしないようにすることをいいます。地震を例に挙げると、東京を想定した場合、数十年に一度程度発生する地震力は震度5強、数百年に一度発生する地震力は震度6強から7に相当するということができます。

地震に対して「損傷防止」「、倒壊防止」という2つの目標の達成をめざして2000年に施工された「住宅の品質確保の促進に関する法律」。しかし、いまだに多くの木造住宅が構造計算を行わないまま建築されています。最上位の安全性の確認である構造計算を行い、耐震等級3の家を建てつづけることが、コロナ住宅としての社会的責任です。

コロナ住宅の家は、耐震等級3で

安心までを取得可能です。

地震大国の日本では、家づくりの耐震性はとても重要です。コロナ住宅は、全てのラインナップで最高等級の「耐震等級3」を取得しています。

- 耐震等級 1

- 数百年に一度発生する地震の地震力に対して倒壊、崩壊せず、数十年に一度発生する地震の地震力に対して損傷しない程度。(建築基準法同等)

- 耐震等級 2

- 上記の地震力の 1.25倍 の地震力に対抗できる。

- 耐震等級 3

- 上記の地震力の 1.5倍 の地震力に対抗できる。

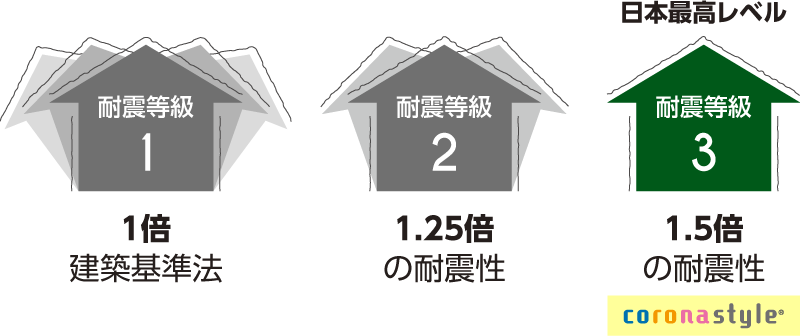

お客様宅の実際の構造計算書(副本)

実際に耐震等級3を取得するための構造計算を行うと、一般的な木造30坪2階建ての建物で、厚さが7~8cmになるような構造計算書になります。

これらの構造計算を実際に行うことにより、本物の『耐震等級3』の取得が可能となります。

コロナ住宅では、1棟ごとに構造計算を実施して、耐震等級3の建物としています。

コロナ住宅では、

耐震等級3を取得の為に

構造塾で学んでいます。

柱直下率60%を維持しています。

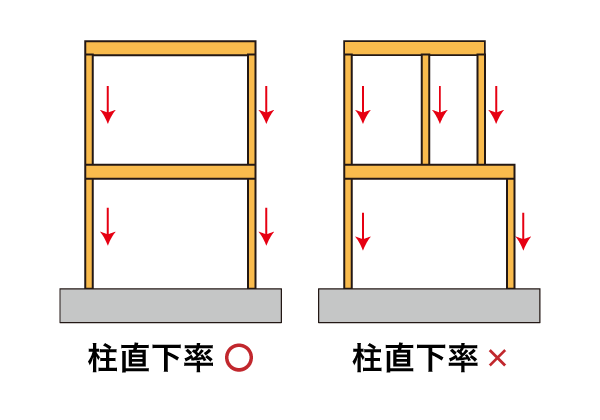

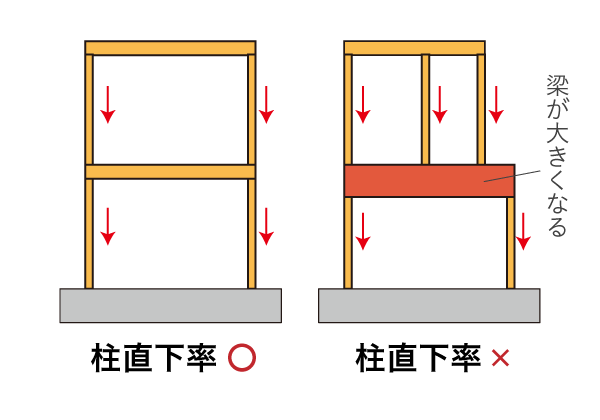

安全な住宅を設計するためには、上下階の柱位置を揃えることがとても大切です。

- 柱の直下率

- 60% 以上

- 耐力壁線の直下率

- 60% 以上

建物構造の耐震基準を強化。

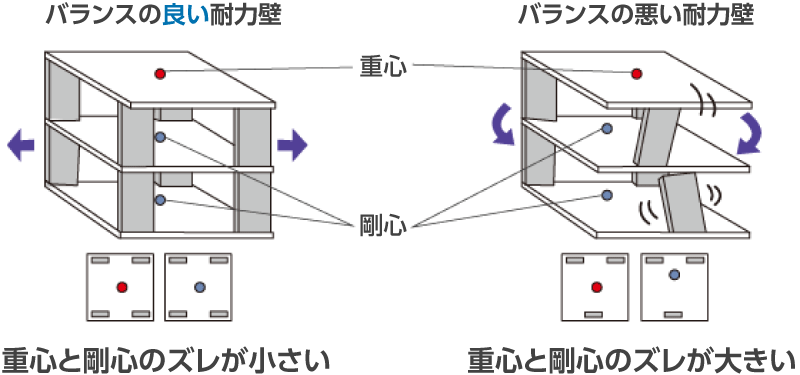

バランスの取れた耐震性の高い家。

- 耐力壁の

配置と偏心率 - 偏心とは重心と剛心のずれのことをいいのズレが小が大きすぎると

建物はねじれるようにして壊れる可能性があります。

- 上下階の柱位置、耐力壁位置を考えないプラン

柱直下率50%以下➡事故率激増!

柱直下率50%以下➡事故率激増!

- 上下階の柱位置、耐力壁位置を考えないプラン

柱直下率50%以下➡事故率激増!

柱直下率50%以下➡事故率激増!

柱直下率(2階柱のうち、その真下に1階柱がある柱の割合)を60%以上確保していれば、床の不陸事故発生確率が低くなります。

コロナ住宅では耐震性を確保した安全・安心な住宅のために、この柱直下率60%以上確保することを全ての住宅において厳守しています。

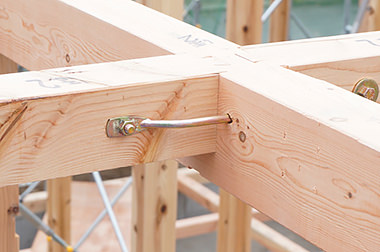

さらにコロナ住宅では

梁や柱の接合部分に

建築金物を使用しています。

耐震性能を向上させ、

大切な建物の性能を維持する為に

様々な建築金物を適材適所に

使用しています。

下記にその一部をご紹介します。

梁を緊結する羽子板ボルト

耐震ボルトで梁を締め付け

小梁をうける金物

大梁をうける金物に大工さんが梁を落とし込み

金物と梁を緊結する為に

ドリフトピン(ボルト)を打ち込み

筋交いと柱を緊結する金物

様々な金物で構造部材を固定している様子

柱と梁を緊結するZ金物

コロナ住宅では、

さらなる安心を

ご提供いたします

制振ダンパーを取り付ける事で、

建物の倒壊の可能性を低減し、

更なる余震にも高い効果が望めます。

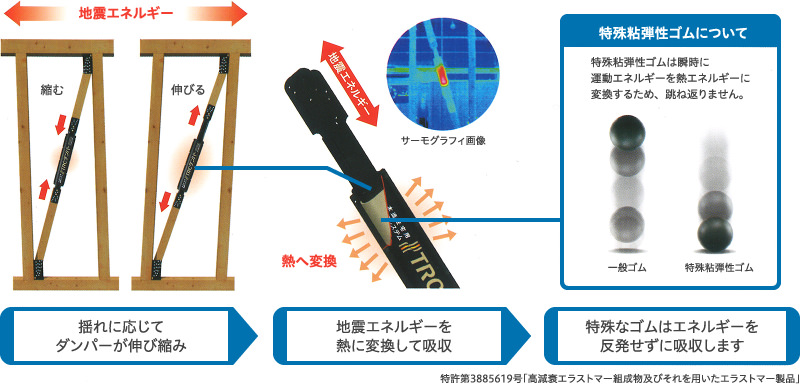

ダンパーに組み込まれた特殊粘弾性ゴムが

地震エネルギーを吸収します。

制振ダンパーのメリット

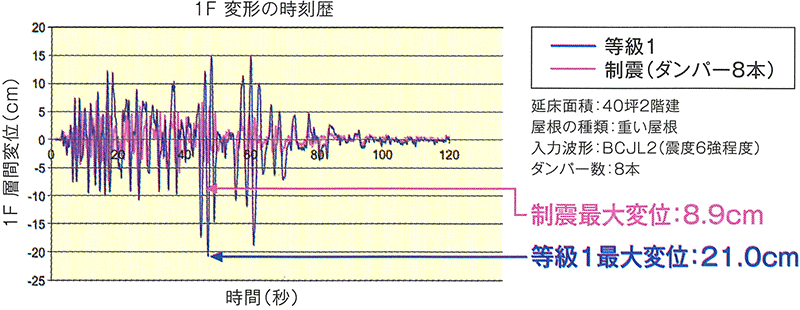

1.高い制震効果・

くり返しの地震に強い

震度6強で水平変位を最大50%程度揺れを吸収。建物の損傷被害の軽減が期待できます。特殊粘弾性ゴムが地震エネルギーを吸収し、耐震に比べ建物へのダメージ蓄積が小さく、余震などのくり返しの地震にも高い効果が期待できます。

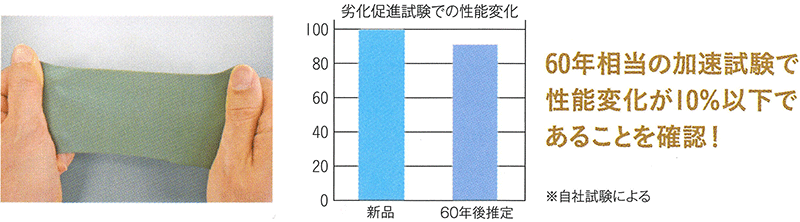

2.メンテナンスフリー

制振ダンパーの特殊粘弾性ゴムは時間経過や温度による性能の変化が少ないため、メンテナンスがなくても優れた効果を持続することができます。

3.新築・リフォーム向け認定・

評価を取得

●国土交通省の大臣認定「壁倍率1.3」を取得(認定番号FRM-0372)

新築時は耐力壁として耐震等級の向上につながります。

●(財)日本建築防災協会 技術評価を取得(認定番号DPA-住技-28-2)

リフォーム時は耐震補強の補助金対象工法となります。

●(独)住宅金融支援機構 省令準耐火構造の工法として承認(認定番号548)